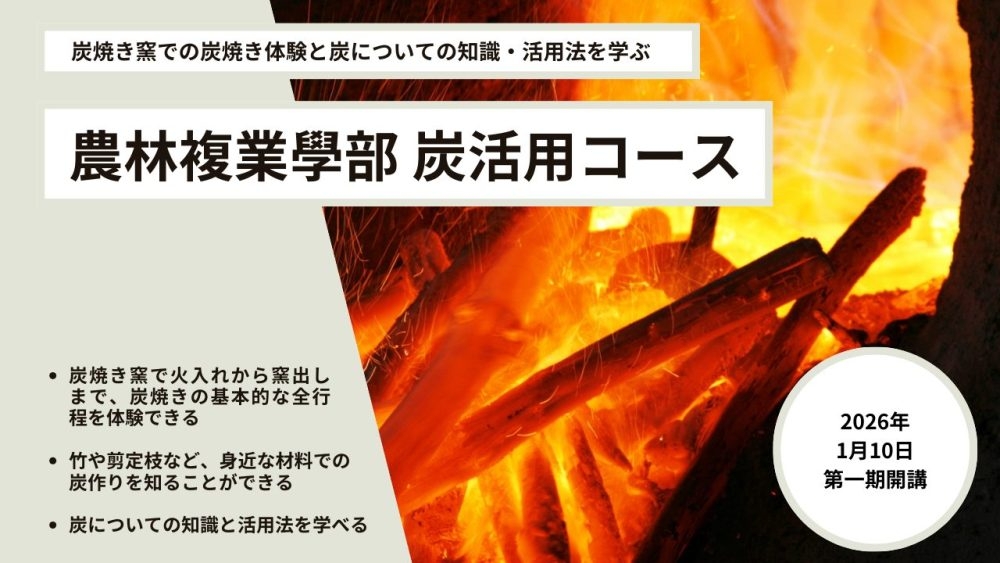

こんなことをやります

農林専業ではない「農林複業の可能性」を様々なコースの中から見出そう。

農林複業学部は2023年度に新設された新しい専門学部で、農業(循環型農業、耕さない田んぼ)、林業(自伐型林業)の「複業」になり得る技術と知識を様々なコースから学びます。

炭コースは炭の基礎知識から本格的な炭焼き技術まで、幅広く学べる炭活用に特化したプログラムです。持続可能な炭の利活用について、実践と座学の両方からアプローチします。

炭と聞くとバーベキューの燃料をイメージする方も多いと思いますが、燃料だけではなく、脱臭、調湿、土壌改良など、さまざまな用途に使われています。

竹林整備で切った竹、選定で出た木の枝など身近な素材を炭にして活用していきましょう。

※木材を使った炭焼きは数日かかるため、2月の炭焼き実習は炭材に竹を使い2日間で炭作りをします。3月の現場見学では炭材に木を使った炭焼きを見学していただきます。

こんな方におススメの学部です

- 炭の作り方を知りたい方

- 炭の活用法を学びたい方

- 竹や木を資源として活用したい方

受講するとこんな良いことがあります

募集要項

講座のゴール

炭の基礎的な作り方と炭についての知識を学び、活用法を習得する。

開催日

2026年1月~2026年3月

場所

・1月は千葉県佐倉市直弥付近の竹林

電車の方:JR総武本線 南酒々井駅から送迎します

・2月は東京都八王子市の夕やけ小やけふれあいの里

電車の方:京王バス 高尾駅北口発7:30→夕焼小焼7:54着 時刻表

・3月は東京都八王子市周辺の炭焼き施設

電車の方:八王子周辺駅から車で乗り合い(別途ご案内)

費用

49,500円(消費税込)

- 1/11の開放型炭化器の炭焼き実習は竹活用コースと同じ内容です。竹活用コース受講生の方で1/11は参加されない場合は受講料が39,600円となります。

- 単発受講は11,000円/日となります。

- 最低催行人数(8名)に満たない場合は、講座が開催できないことがございます。その場合は返金させて頂きますので、ご了承ください。

- 開講確定後は原則として返金等の対応は行っておりません。

定員

15名(最低催行人数8名)

1/5現在 申込12名 最低催行人数人数に達し催行決定しました

募集締め切り

2026年1月5日(月)

オンライン説明会

12/6(土) 20:00~20:30 (申込2名)

12/8(月) 20:00~20:30 (申込2名)

12/13(土) 20:00~20:30 (申込9名)

12/18(木) 20:00~20:30(申込4名)

12/22(月) 20:00~20:30(申込2名)

説明会に参加を希望される方はコチラからお申し込みください。

お申込み

こちらの申し込みフォームからお申し込みください

カリキュラム

2026年1月10日(土)

10:00〜16:00

炭の基礎知識と利活用

・炭の基本的な知識、歴史、現代での利用方法について学ぶ

千葉県佐倉市

田中 優子

深澤 義則

2026年1月11日(日)

10:00〜16:00

炭焼き実習①

・開放型炭化器を使った炭焼き実習と炭素固定量測定(炭材:竹)

千葉県佐倉市

深澤 義則

2026年2月7日(土)8:30 ~8日(日)13:00

東京都八王子市

川口 武文

祐乗坊 進

広若 剛

2026年3月21日(土)~3月22日(日)

炭作りの現場見学

・本格的な炭作りの現場を見学する(炭材:木)

東京都八王子市周辺

川口 武文

祐乗坊 進 他

注記

- 現地までの交通費、現地での宿泊代、食事代は受講料とは別にかかります。詳しくは講座開講後、お申込者へご説明差し上げます。

- 基本的に全日程参加できる方が対象になります。単発参加をご希望の方は別途ご相談ください。

- 雨天は原則決行いたします。大雪、台風などの大荒れで交通機関のマヒなどが想定される場合は中止・順延を検討します。その場合は前日15:00までにメールアドレスにご連絡をいたします。

- 天候によりカリキュラムの内容が前後する場合があります。

講師

深澤 義則(ふかさわ よしのり)

G-RED(温室効果ガス削減推進市民ネットワーク)代表

1973年長野県小谷村生まれ。

G-RED(温室効果ガス削減推進市民ネットワーク)代表

純国産メンマプロジェクト 副代表

林野庁 里山林活性化による多面的機能発揮対策アドバイザー

無煙炭化器のメーカーであるモキ製作所在籍時の2012年、島根県安来市で見渡す限りの放置竹林の海(?)に衝撃を受け“竹は無尽蔵の持続可能な資源になるのではないか!”と熱い想いが生まれ、以降「竹・炭・温室効果ガス削減・草の根」を主軸とした循環型炭素固定社会の構築を目指している。

直近の経歴

・2022年「バイオ炭を活用した温室効果ガス削減草の根型モデル」を立ち上げた

・2023年 草の根によるCO₂削減を推進するため「G-RED(温室効果ガス削減推進市民ネットワーク)」を設立

・2024年 JICAのODA事業として、コンゴ民主共和国における製炭技術指導および現地製炭モデルの構築を主導

・2025年 草の根製炭活動によるCO₂炭素固定量の可視化アプリの開発および社会実装に着手

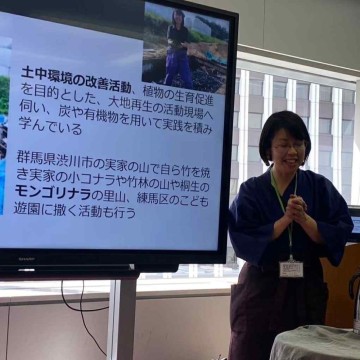

田中 優子(たなか ゆうこ)

炭アンバサダー

麻布獣医大学卒。

在学中、「アンモニアと炭の吸着」の研究論文を発表。

卒業後、炭焼き&森への炭まき活動を通じた環境保全活動を開始。

現在、衣食住に炭を取り入れ、炭の魅力を体感。炭焼き体験や炭の勉強会など随時開催している。

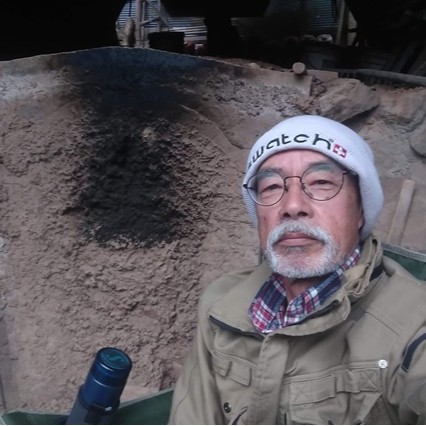

川口 武文(かわぐち たけふみ)

DAIGO エコロジー村村長

1952年生まれ。鹿児島県奄美大島出身

武蔵工業大学工学部経営工学科中途退学(昭和50年)

炭焼活動歴20年。53歳(2005年)で炭焼三太郎氏に誘われDAIGOエコロジー村のメンバーとなる。同時にエコロジー村が所属するNPO法人日本エコクラブの理事に就任、各地で「炭焼普及活動」を広める。2020年にDAIGO エコロジー村村長に就任現在に至る。

〈活動内容〉

・八王子市内小学生対象炭焼教室

・大学生対象炭焼教室

・他多彩な炭焼教室

・ドラム缶窯製作

・土窯製作

・その他各種炭焼関連活動

祐乗坊 進(ゆうじょうぼう すすむ)

一本杉炭やき倶楽部代表

(有)ゆう環境デザイン計画+工房kiki 代表

ドラム缶窯から始めた炭やき歴40年。現在は多摩ニュータウンの公園に築窯した本窯で、一本杉炭やき倶楽部の仲間と炭やきを継続中。

炭やきと炭を媒体に、窯場を「里山の縁側」と位置づけ、地域の人と自然を繋ぐことを目指し活動している。炭材は多摩市の公園伐採木を主に使用し、製炭した炭を「たまニュー炭」とブランディングしている。炭は公園内の古民家の囲炉裏や学校農園や地域の防災用備蓄燃料として市民に提供するなど、緑の循環にも貢献している。

本業は緑の環境をデザインする「ランドスケープアーキテクト」で、自前の炭を使った珈琲豆の「炭火焙煎士」や伐採木を活用した「生木木工家」としても活動している。

広若 剛(ひろわか つよし)

合同会社TEMBAWANG代表

1964年宮崎県生まれ。大学在学中のゼミで炭窯作りの実習を行い、故杉浦銀治氏からみっちり薫陶を受ける。最終年度にはインドネシアで故岸本定吉博士による1か月の炭に関する実地セミナーの助手を務め、それ以降両先生の海外・国内での炭指導のお手伝いを務めるようになり、1994年国際炭やき協力会を設立し、炭をはじめとする様々な専門家と炭に関するコンサルティングや講習会を開く。

また同年東京都日の出町の山林に炭窯を築き、間伐材や竹の炭やき講習を継続する。

2002年には紀州備長炭の名人・故玉井又次氏の「紀州備長炭の技と心」を聞き書きで出版。

2008年にはイギリスで開かれた国際バイオチャー会議に杉浦氏の通訳として参加し、その会議に出席していた面々で日本バイオ炭普及会を発足させる。

現在、合同会社TEMBAWANG代表。

学部担当