耕す料理人学部ではこんなことやります

※2021年度の耕す料理人学部は、新型コロナウイルスの影響を考慮し、2泊3日のツアーを中止することといたしました。

代わりに3/13(日)、オンラインにて学部講座を緊急開催いたします。ツアーでご紹介・訪問予定だった事業者の方々も登壇する予定です。

聴講は基本無料、登壇予定の事業者様の商品が届く有料の限定プランもご用意しております。

(通常4,000円相当の商品を、3,000円送料込でお送りいたします。地産地消にこだわる村のお豆腐屋さんの豆腐、水産会社さんが神経締めしたお魚、

山地酪農で育った牛の乳製品、村の特産山ぶどうジュースが届きます)

以下に、当日の開催概要を記載しておりますので、ぜひお気軽にご参加いただけますと幸いです。

※追記3/8(火)

有料の限定プランは申込を締め切りました。何卒ご了承の程よろしくお願いいたします。

昨今の社会情勢の変化、多様化する価値観の中で、飲食店が生き残るためには、従来とは違った感性が必要とされる時代になりました。

提供方法からお店の雰囲気づくり、お客様とのコミュニケーションのとり方まで、各事業者が一生懸命に工夫をこらしています。

YouTubeなどオープンソース化が進むこの時代、料理の技術や飲食店の知識は手軽に学ぶことができるかもしれません。

その一方、料理に対する根本的な哲学や想いの部分は、それだけではなかなか醸成されていきません。

美味しい料理を作ることのできる人は数多くいるけれど、自然から食材を得ることの厳しさ、そして喜びを身をもって知っている「シェフ」はそう多くないのではないでしょうか。

少なくとも、私たち地球のしごと大學はそう感じています。

このような課題意識から、田んぼの泥の味わいを知らないで、コメの本当の魅力を知ることはできないように、ただ人から実りをいただいているだけでは見えてこない「耕す料理人」という道があると考え、それを学部化することに決めました。

私たちが根を降ろしている岩手県田野畑村・普代村の食に関わる現場について学び、各事業者様の食材に対する想いや生産プロセスなどを学んでいただきます。

また、そこで得た視座や知見をどのように料理に活かしていくか、という実践的な部分まで、村で地産地消のレストランを営むシェフから講義を受けることができます。

将来飲食店を開業したい方、北三陸の地で料理人として一本立ちしてみたい方、また「食」に強い関わりを持って生きていきたい方に必見のプログラムです。

ぜひご参加いただけますと幸いです。

こんな方におススメです

- 現在の食の在り方に疑問を持っている方

- 食の生産現場のことをより深く理解したい方

- 将来、料理人として飲食店の開業を目指している方

- 人口の少ない地域で飲食店を営むことの意義や価値を知りたい方

- 自然資本が豊かな農山漁村で飲食業をやりたい方

受講するとこんな良いことがあります

耕す料理人学部2021 オンライン講座 募集要項

講座のゴール

地方で食物を生産している方々の生の声を聴き、「食」についての理解を深め、自分なりの哲学を醸成する。

開催日時

2022/3/13(日) 12:30~16:45

※途中参加、途中退席可

12:30~12:45 耕す料理人学部趣旨説明

12:45~13:00 田野畑周辺地域のご紹介

13:05~13:35 地場水産会社様のお話

13:40~14:10 地元のお豆腐屋さんのお話

14:10~14:20 休憩

14:20~15:00 田野畑山地酪農牛乳様のお話

15:05~15:25 岩手冷燻づくり事業継承への挑戦

15:30~15:55 その他地場産品のご紹介

16:00~16:30 伊藤シェフより総括

16:35~16:45 今後の学部案内

場所

オンライン(ZOOM)

※お申込みいただいた方に当日のURLをお送りいたします。

受講費用

無料

※事前に当日登壇される生産者様の商品をお送りする限定プラン(¥3,000)もご用意しております。

定員

なし

※限定プランは先着10名様までとなります。

募集締め切り

2022年3月12日(土)

※限定プランの申込は3/8(火)まで

お申込み

こちらのお申込みフォームからお願いします。

※限定プランを選択いただいた方には、後日料金の振込先口座をお知らせいたします。

お問い合わせは chikyunoshigoto@gmail.com までお願いいたします。

耕す料理人学部2021 コンテンツ一覧

伊藤シェフによるランチ、オリエンテーション

田野畑村で地産地消のレストランを営まれている伊藤シェフに、開業の経緯やご自身の哲学について伺います。

また地産地消の意義や料理の哲学について、皆様と意見交換を行います。

山地酪農

四季を通して山に牛を完全放牧し、輸入品に頼らずシバと自前の牧草だけを餌に牛を育てるのが山地酪農です。

限りなく自然に近い環境で牛を育てることで、牛にも人にも優しい生産を実現されています。

美味しさはもちろんのこと、昨今のSDGsの文脈の中でも非常に意義のある酪農です。

鮭の冷燻

「南部鮭加工研究会」が地元水産業の発展を願って作った加工品が、鮭の冷燻です。

一般的な燻製とは違い、原料は鮭と塩のみ。他の燻製方法とは一線を画す、岩手の寒冷地の特色を活かした製法で仕上げています。

現在はその意志を株式会社アースカラーが受け継ぎ、新商品の開発に取り組んでいます。そのチャレンジについてお話しいたします。

豆腐づくり

普代村で閉業した豆腐屋を事業承継し、東北原産の素材で豆腐づくりをされている事業者の方にお話を伺います。

宮崎県から普代村に移住、「東北の魅力を豆腐から」をコンセプトに、普代村・ひいては東北を発信されています。

また岩手県北で昔から食されてきた「豆腐田楽」の普及にも力を入れておられます。

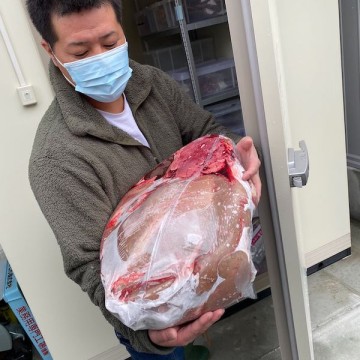

地場水産会社

「買いたいという人に会ってみて、ちゃんと大事に扱ってくれる人にだけ売る」

という哲学を持った、神経締め師でもある若き代表が営む、鮮魚販売・水産加工の会社様です。

製造している塩いくらや新巻鮭は、高級寿司店や有名シェフからも高い評価を受けています。

地場産品学習

北三陸には、その厳しい環境の中で育った美味しい食材が数多くあります。

例えば、田野畑村のワカメは専門家から世界一の美味しさであると言われ、

はじめて食べた人は「ワカメって、こんなに美味しかったんだ……」と漏らすほどです。

田野畑村とその周辺の美味しい地場産品をご紹介します。

北三陸飲食店開業候補地

※今回のオンラインプログラムには含まれておりません。

田野畑村、普代村で「耕す料理人」を実践したい方の募集・移住相談も行っております。

講師

伊藤 勝康(いとう かつやす)

ロレオール田野畑 シェフ

岩手県のフレンチレストラン「ロレオール」シェフ。

岩手の生産者たちと連携しながら、地産地消をコンセプトにしたメニューで、岩手の食材の魅力を県内外に発信している。

フレンチの枠にとらわれないその発想は、2000年より出張料理人として、岩手各地を飛び回った経験から培われた。

「前沢牛コロッケ」の開発、南部鉄器のPRなど、地域の活性化、PRに寄与。

震災後、被災地域に赴いて炊き出しを行なったことは、県内外の多くの人の共感を呼んだ。

平成23年度、農林水産省・料理マスターズを受賞。

学部担当

NPO法人地球のしごと大學

藤崎 翔太郎(ふじさき しょうたろう)