こんなことをやります

農林専業ではない「農林複業の可能性」を様々なコースの中から見出そう。

農林複業学部は2023年度に新設された新しい専門学部で、農業(循環型農業、耕さない田んぼ)、林業(自伐型林業)の「複業」になり得る技術と知識を様々なコースから学びます。

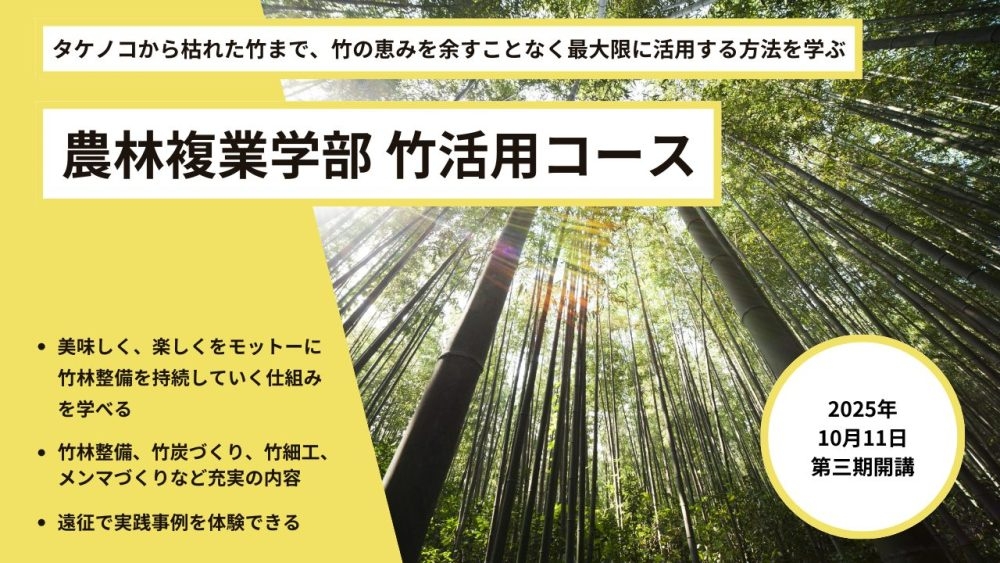

竹活用コースでは竹林整備と竹の活用方法を学びます。

古くから人は竹を日常的に生活の中に取り入れてきました。タケノコを食べ、カゴやザルなどの日用品を作り、畑の支柱や建築資材、燃やしてエネルギーにするなど、生きている竹も枯れた竹も全て利用できます。

竹は生育が早いので毎年生えてくる恵みでした。

しかし、現代では竹を使うことが減り、手入れがされていない竹林がどんどん広がっています。

農業でも林業でも自分の土地の中や近隣に竹林があるという方は多いのではないでしょうか。

この厄介者にされることの多い竹ですが、活用の仕方を学び再び竹の恵みをたくさん取り入れましょう。

今回の募集にはメンマづくりは入っておりません。タケノコの生える時期に行う必要があるため、下記の全2回の内容で改めて募集いたします。竹活用コースを受講された方は優先でご案内します。

第1回目 2026年4月下旬 幼竹を収穫し、塩漬けを仕込む

第2回目 2026年5~6月予定 メンマを塩抜きして味付けする

本コースは第三期の開催です。

関東近郊だけでなく宮城、福島、三重、滋賀など遠方からも参加していただきました。

参加者の方のやりたいことをなるべく取り入れて竹について広く学べるように講座運営しています。

ぜひ、奮ってご参加ください。

こんな方におススメの学部です

- 竹林整備について知りたい方

- 竹炭、無煙炭化器について知りたい方

- 竹の活用方法を学びたい方

受講するとこんな良いことがあります

募集要項

講座のゴール

地域の竹林活用に取り組む上で、これからの時代に必要な考え方と基本的な技術を学ぶ。

開催日

2025年10月11日(土)~2025年12月21日(日)

場所

・10/11はオンライン(Zoom)

・10/25~11/24の実技は千葉県佐倉市直弥付近の竹林

最寄り駅:JR総武本線 南酒々井駅に送迎します

・12月の先進事例視察は長野県飯田市

費用

全回参加 全7回 69,300円(消費税込)

視察無し 全5回 49,500円(消費税込)

※視察無し5回でお申込の方は差額をお支払いいただければ全講座を受講していただけます。

- 最低催行人数(8名)に満たない場合は、講座が開催できないことがございます。その場合は返金させて頂きますので、ご了承ください。

- 開講確定後は原則として返金等の対応は行っておりません。

定員

15名(最低催行人数8名) 9/28現在 申込8名

募集締め切り

2025年9月28日(日)

催行決定しました。引き続き定員まで募集いたします

オンライン説明会

お申込み

こちらの申し込みフォームよりお申込ください

カリキュラム

2025年10月11日(土)

13:00〜16:00

オンライン

オリエンテーション〜座学(国内における竹林活用の最前線についてなど)〜グループディスカッション

深澤義則

2025年10月25日・26日(土・日)

各9:00〜16:00

座学・実習

(10/25)竹林整備講習

(10/26)竹林整備の実践

10/25 鈴木幹夫

10/26 地球のしごと大學スタッフ

2025年11月23日・24日(日・月祝)

各9:00〜16:00

座学・実習

(11/23)炭化器安全講習会・竹炭の炭素固定量測定・バンブークーヘンづくり

(11/24)竹細工

11/23 深澤義則

11/24 内山 学、深澤義則

2025年12月20・21日(土・日)

遠征

先進事例視察(長野県飯田市)

曽根原宗夫・井上湧

深澤義則

注記

- 先進事例視察(長野県飯田市)は現地までの交通費、現地での宿泊代、食事代は受講料とは別にかかります。詳しくは講座開講後、お申込者へご説明差し上げます。

- 基本的に全日程参加できる方が対象になります。単発参加をご希望の方は別途ご相談ください。

- 各自用意していただくもの 竹林整備回:作業しやすい服装(長袖・長ズボン)、化繊の軍手、ヘルメット、安全メガネ、簡易安全靴または長靴、汗拭きタオル、マイのこぎりある方は持参 ※安全装備不十分な方には作業を遠慮していただきます。 竹細工:竹割りナタ(20センチぐらいで両刃のもの)

- 雨天は原則決行いたします。大雪、台風などの大荒れで交通機関のマヒなどが想定される場合は中止・順延を検討します。その場合は前日15:00までにメールアドレスにご連絡をいたします。

- 天候によりカリキュラムの内容が前後する場合があります。

講師

深澤 義則(ふかさわ よしのり)

温室効果ガス削減推進市民ネットワーク 代表

1973年 長野県小谷村生まれ 現在長野県白馬村在住

2011年 環境機器メーカーであるモキ製作所に営業担当として入社。

2012年 島根県安来市で見渡す限りの竹の海に衝撃を受ける。「竹は無尽蔵の持続可能な資源になるのでは!」と熱い思いが生まれる

2013年「放置竹林の持続可能な草の根型資源化ループ構想」を立ち上げる

2017年「純国産メンマプロジェクト」を考案・創設、現在当プロジェクトの副代表

2017年「第1回純国産メンマプロジェクト キックオフin京都」を自費主催

2018年 果樹剪定枝を炭化したCO₂削減モデルを考案、新潟市が採用→新潟モデル始動

2019年 竹の資源化の新たな可能性を模索するためエシカルバンブーに転籍

2022年 放置竹林の資源化とGHG削減草の根運動を推進するため独立

2022年「バイオ炭を活用した温室効果ガス削減草の根型モデル」を立上げる

2022年 鹿児島県大崎町(リサイクル率全国1位)で温室効果ガス削減草の根型モデルがスタート

2022年 子供を対象としたCO₂削減体験型教育プログラムの開発を2大学とスタート

2022年 島根県雲南市の2022年度林業振興ビジョン策定委員に竹専門家として選抜

2023年 GHG草の根削減技術の普及を目的とした「温室効果ガス削減推進市民ネットワーク」を設立

2024年 JICAプロジェクトの一環としてコンゴ民主共和国の製炭技術指導と現地製炭モデルの構築に携わる

鈴木 幹夫(すずき みきお)

SaToYaMaよくし隊 隊長

生年月日:1947年2月9日

出生地:山形県朝日町

現住所:千葉県市原市

職歴:京葉コンビナート企業で設備メンテナンスマンとして定年まで従事

退職後:平成17年頃からSaToYaMaよくし隊を立上げて、里山保全活動に参画。

現在:SaToYaMaよくし隊 隊長、市原市ボランティア連絡協議会会長、市原市社会福祉協議会理事、市原市市民大学(環境関係)講師、公民館主催事業でのお正月飾り作り方教室講師、市原市内県立高等学校「地域と繋がる」しめ縄作り講師

内山 学

地域資源活用 代表

東京都府中市出身。逗子市在住、45歳。地域資源活用代表、市民団体「逗子竹活」および「葉山竹活」代表

2022年に竹細工を学び始め、2023年より講師として活動。竹蛇籠や六ツ目編み、コーヒードリッパーが得意、星座をモチーフにした照明「バンブープラネタリウム」の考案者。

地元の小中高校や社会教育セミナーでの授業に加え、カルチャーセンターでは横須賀・上永谷・茅ヶ崎・本牧の4教室で出張講師を務める。竹の魅力をわかりやすく伝える講座に定評がある。

竹林調査にドローンを活用し、整備は年間200回以上、防災士・避難所運営委員長としての活動も行いながら、純国産メンマや竹炭の製造販売やイベント屋台「バンブーカフェ」の運営など、地域資源を多角的に活用している。

受賞歴に「逗子暮らしのセレクション金賞(女性部長賞)」。メディア出演も多数(NHK「おはよう日本」、日本テレビ「ぶらり途中下車の旅」、毎日、鎌倉朝日、読売、日経新聞。

曽根原 宗夫(そねはら むねお)

NPO法人いなだに竹(ちく)Links(リンクス)代表理事

長野県伊那谷で、長野県飯田市の竹林整備市民団体「天竜川鵞流峡復活プロジェクト」による成功事例を元に、はびこる竹の伐採や、メンマなど竹を資源とした製品開発、竹林整備の体験を通した環境教育を推進している。

参加者の声

50代 会社員→退職し移住予定

私は春に開講する循環型農業に参加するまで、冬の間にちょうど竹林活用コースが開講されるというので参加しました…

50代 林業

私は現在宮城県で林業と農業を営む民間の事業体に所属しています。昨今の人工林や里 山そして農地の荒廃には常日頃より危機感を…

学部担当